PD, д-р вет. мед., MVSci, дипл. ECVN, дипл. ACVIM (нейрология), Томас Флегель (Thomas Flegel),

Доктор Флегель обучался в Берлинском университете Гумбольдта и получил диплом в 1992 г.

В течение шести лет работал ветеринарным врачом в университетских отделениях Общей ветеринарии и Ветеринарной хирургии, а затем прошел интернатуру по ветеринарной неврологии в Университете Северной Каролины. После этого закончил резидентуру по неврологии и нейрохирургии в Университете Огайо. С 2002 г. является ведущим специалистом по неврологии и нейрохирургии в Отделении ветеринарии мелких животных в Лейпцигском университете.

Введение

Вестибулярный синдром — совокупность симптомов, указывающих на недостаточность (повреждение) вестибулярной системы (периферической или центральной). Типичные признаки поражения вестибулярной системы — генерализованная атаксия, нистагм, патологический наклон головы (вынужденное положение головы) и хождение по кругу. Причины таких нарушений могут быть связаны с патологиями внутреннего уха, а также поражением центрального вестибулярного аппарата в головном мозге.

Недостаточность вестибулярной системы находится среди самых частых неврологических проблем, с которыми сталкиваются в практике ветеринарии мелких животных. Ее можно рассматривать как клинически благодарное состояние в том, что выпадение неврологических функций приводит к появлению классических клинических признаков, а первоначальное распознавание большей части вестибулярных расстройств, как правило, не представляет больших трудностей. Следующий, возможно, более важный этап — точная локализация патологического процесса в вестибулярной системе; признание поражения как периферического (во внутреннем ухе) или центрального (в головном мозге) может составлять определенную трудность. Однако точная локализация обязательна, поскольку она влияет на все последующие решения относительно диагноза, прогноза и лечения, и поэтому ключевой вопрос «вестибулярной неврологии» всегда звучит следующим образом: ухо или головной мозг? Ответ имеет фундаментальное значение для больного животного, и цель этой статьи — обеспечить читателя возможностью распознавать вестибулярные поражения, отличать в клинических условиях периферические синдромы от центральных и продумывать дифференциальную диагностику при поражениях периферической вестибулярной системы. Центральные вестибулярные поражения не рассматриваются углубленно, поскольку обычно требуется сразу после диагностирования данного поражения направить больное животное в специализированный центр для проведения МРТ и анализа ликвора.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Типичные признаки поражения вестибулярной системы — генерализованная атаксия, нистагм (бегающий взгляд у собаки), патологический наклон головы (вынужденное положение головы) и хождение по кругу.

- Ветеринарный врач должен установить, какая часть вестибулярной системы поражена — периферическая (ухо) или центральная (головной мозг), поскольку знание этого обязательно для всех последующих решений в отношении диагностики и лечения.

- Сочетание вестибулярных симптомов и одностороннего паралича лицевого нерва и/или синдрома Горнера без неврологического дефицита неизменно указывает на поражение среднего или внутреннего уха.

- Вертикальный нистагм почти без исключений указывает на центральное вестибулярное поражение.

- Периферическое вестибулярное поражение может диагностироваться и лечиться ветеринарным врачом общей практики. Животные требуют направления к специалисту для выполнения дополнительных визуализирующих исследований только в тех случаях, когда начальная терапия оказывается неэффективной.

Структура и функция

Вестибулярная система образована периферической и центральной частями. Периферическая часть состоит из рецепторного органа во внутреннем ухе и вестибулярного нерва. Центральная часть, которая обрабатывает информацию из внутреннего уха, образуется вестибулярными ядрами в стволе головного мозга и определенными регионами в мозжечке (клочково-узелковая доля и ядро шатра). Часть мозжечка (vestibulocerebellum) склонна оказывать подавляющее влияние на вестибулярную систему, что является важным моментом при рассмотрении патологических изменений, возникающих при вестибулярных поражениях.

Эти участки головного мозга связаны посредством различных проводящих путей с их эффекторными органами, глазодвигательными мышцами, а также мышцами шеи и конечностей, что позволяет вестибулярной системе выполнять следующие функции:

- реагировать на влияние силы притяжения;

- поддерживать равновесие во время движения или смещения центра тяжести;

- координировать движения головы и глаз.

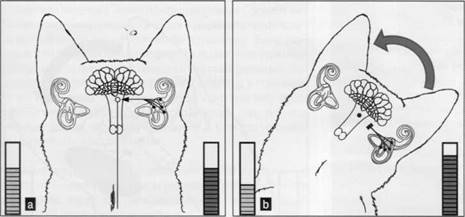

Рисунок 1. Схема реакции вестибулярной системы на изменение положения головы у здорового животного.

(a) Вестибулярная система получает одинаковую импульсацию от обоих внутренних ушей, когда голова поднята.

(b) Когда животное наклоняет голову, вестибулярная система получает относительно большую входящую импульсацию с той стороны головы, что расположена ниже. Головной мозг воспринимает это и отвечает, поднимая голову соответствующим образом

Два примера позволяют рассмотреть физиологию вестибулярной системы и облегчают понимание патофизиологических процессов.

- Поддержание баланса: левая и правая вестибулярные системы постоянно посылают импульсы в головной мозг. Если животное находится на одном уровне в положении стоя, то частота импульсов с обеих сторон одинакова. Однако если голова (или все тело) наклоняется в одну сторону, то частота импульсации со стороны наклона увеличивается таким образом, что головной мозг получает более интенсивный сигнал со стороны наклона. На основании различия в импульсации головной мозг распознает наклон и реагирует выпрямлением тела, то есть по направлению в сторону с меньшей импульсацией (рисунок 1).

- Координация движений головы и глаз: координированные движения глазодвигательных мышц необходимы для гарантии того, что животное при движениях головы воспринимает окружающее пространство в малейших деталях. Если бы глаза следовали за каждым движением головы, то головной мозг был бы неспособен обработать огромное число образующихся изображений, что привело бы к образованию нечеткого изображения (аналогичного тому, которое мы видим, глядя через окно движущегося поезда). Организм решает эту проблему следующим образом: если голова смещается в сторону, глаза смещаются не сразу вместе с головой. Они кратковременно фиксируются на изображении, которое «записывается» и обрабатывается, прежде чем глаза быстро переместятся, чтобы «успеть» за головой. Этот процесс повторяется столько раз, сколько потребуется — глаза часто останавливаются, чтобы запечатлеть одиночное «изображение», прежде чем последовать за движением головы. Таким образом формируются «одиночные ощущения», которые могут обрабатываться головным мозгом. Такие дискретные, толчкообразные движения глаз называют физиологическим нистагмом, который можно выявить путем поворота головы животного в статичном положении; более мелких животных можно поднять перед собой и быстро повернуть вправо и влево, чтобы наблюдать реакцию. Итак, вопрос заключается в том, как головной мозг узнает, что животное повернуло голову в одну сторону. Принцип различия во входящей импульсации из левого и правого внутреннего уха также применяется в этом случае. Если животное перемещает голову влево, левое внутреннее ухо стимулируется, а частота импульсации увеличивается по сравнению с правой стороной. Это позволяет головному мозгу распознать, что голова сдвигается влево, и инициировать ритмичные движения глаз в направлении движения головы с быстрой фазой, направленной в сторону с большей импульсацией и от стороны с меньшей.

Недостаточность вестибулярной системы

Клиническими симптомами поражения вестибулярной системы, независимо от того, периферическое оно или центральное, являются:

- генерализованная атаксия;

- нистагм;

- патологический наклон головы;

- кружение;

- падение на одну сторону с перекатыванием или без такового.

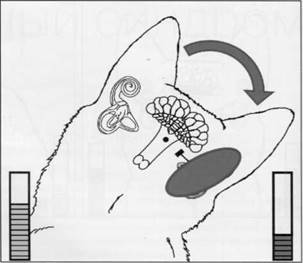

Вестибулярная атаксия, в отличие от атаксии, вызванной поражением спинного мозга, характеризуется позой с широко расставленными конечностями. Такая атаксия часто выражена больше на одной стороне, в силу чего животное может резко переваливаться на бок, чтобы устоять. Иногда атаксия становится настолько выраженной, что животное теряет способность ходить и падает на бок при попытке сделать шаг; в крайних случаях животное даже может перекатываться на полу. Поскольку в большинстве случаев вестибулярного поражения функция выпадает на одной стороне, животное часто ходит по узкому кругу. Кроме того, поражение проявляется у животного патологическим наклоном головы в сторону поражения. Выраженные симптомы выпадения функции являются чисто физиологическими реакциями на патологическую импульсацию, получаемую головным мозгом. Как отмечалось выше, снижение импульсации с одной стороны интерпретируется головным мозгом как смещение веса тела на одну сторону с увеличением импульсации, в результате чего организм корректирует это смещение с помощью смещения головы в сторону меньшей импульсации для восстановления баланса. В случаях поражения это означает, что голова ошибочно смещается в сторону поражения, поскольку импульсация в головной мозг оттуда менее интенсивна (рисунок 2).

Другой важный признак всех вестибулярных расстройств — патологический нистагм; он может наблюдаться в неподвижном положении животного с неподвижной головой. Согласно определению, нистагм — непроизвольные ритмичные движения глазных яблок с медленной и быстрой фазами и классифицируется соответственно направлению быстрой фазы. Медленная фаза, как правило, направлена в сторону «патологического» поражения, тогда как быстрая фаза представляет собой корректирующую компенсацию. Нистагм классифицируют также соответственно направлению движений глаз (горизонтальный, ротаторный или вертикальный), поэтому если у собаки наблюдаются быстрые движения глаз влево, то такой нистагм называют горизонтальным нистагмом слева.

Горизонтальный нистагм можно объяснить аналогично патологическому наклону головы, и он также является «нормальной» реакцией головного мозга на ошибочную импульсацию. Отсутствие импульсации вестибулярной системы с одной стороны приводит к относительному усилению импульсации со здоровой стороны; это интерпретируется головным мозгом как «движение головы» в сторону с большей импульсацией, и хотя движения головы фактически нет, возникает «физиологический» нистагм. Обратите внимание, что быстрая фаза горизонтального нистагма направлена от поражения и в сторону предполагаемого движения головы (то есть в сторону с большей импульсацией). Запомнить это положение поможет следующее выражение: «быстро сбежать от проблемы».

Если у животного наблюдается нистагм, на который не влияет изменение положения головы, то такой нистагм называется статическим патологическим нистагмом. Позиционный нистагм возникает только при изменении позы (например, когда животное перекатывается на спину) или как изменение типа нистагма при изменении позы. Вентральное или вентролатеральное позиционное косоглазие (рисунок 3) может также наблюдаться, когда ветеринарный врач разгибает шею собаки. В случае потери вестибулярных функций легкой степени такое косоглазие может быть только едва заметной находкой при неврологическом осмотре (1).

Особо следует подчеркнуть, что вертикальный нистагм всегда (и часто позиционный нистагм) указывает на центральную вестибулярную дисфункцию.

Если имеется двустороннее вовлечение вестибулярной системы, односторонние функциональные нарушения, например, хождение по кругу и патологический наклон головы, не отмечаются. Больные животные демонстрируют ищущие, раскачивающиеся движения головы, а физиологический нистагм отсутствует, то есть отсутствуют ритмичные движения глаз при движениях головы; вместо этого глаза движутся одновременно с головой. Двусторонний вестибулярный синдром у животных, сохранивших нормальный уровень сознания и способных ходить, как правило, является периферическим по своей природе.

Рисунок 2. Схема патофизиологии патологического наклона головы. При заболеваниях внутреннего уха головой мозг получает более интенсивную импульсацию со здоровой стороны, что ложно интерпретируется как наклон головы в здоровую сторону. Головной мозг реагирует на этот видимый наклон, корректируя положение головы таким образом, что голова возвращается в другую, пораженную, сторону. По этой причине патологический наклон головы всегда происходит в сторону поражения

Центральное или периферическое — головной мозг или ухо?

При заболеваниях периферической вестибулярной системы головной мозг не поражается, и по этой причине при осмотре не обнаруживается дополнительного неврологического дефицита, который указывал бы на вовлечение головного мозга. Животные демонстрируют нормальный уровень сознания, отсутствие поражения зрения, нормальные функции черепных нервов, нормальное проприоцептивное расположение лап и отсутствие пареза конечностей. Существует два исключения, поскольку два нерва (лицевой и симпатический) могут вовлекаться при периферических вестибулярных расстройствах. Части обоих нервов проходят через внутреннее ухо или располагаются напротив стенки среднего уха и могут вовлекаться в патологический процесс во внутреннем и среднем ухе. Поражение лицевого нерва, который проходит через канал в стенке среднего уха (2) и который только частично отделен от просвета внутреннего уха тонкой мембраной, вызывает паралич лицевых мышц, что видно по опусканию уха и губ (рисунок 4), расширенной глазной щели, суженным ноздрям, выпадению роговичного рефлекса и рефлекса угрозы. Вовлечение симпатических волокон (которые проходят через среднее ухо в глаз) вызывает синдром Горнера: птоз (опущение век), миоз (уменьшение зрачка), пролапс мигательной мембраны и энофтальм. Кроме симптомов, связанных с поражением этих двух черепных нервов, при периферическом вестибулярном синдроме не должно наблюдаться дефицита других черепных нервов. Также применимо и обратное утверждение: вестибулярный синдром с одновременным параличом лицевого нерва и/или синдромом Горнера без других признаков неврологического дефицита почти всегда указывает на периферическое поражение. Если развиваются признаки дополнительного поражения черепных нервов или проявляется неврологический дефицит, локализация которого может быть определена в головном мозге (угнетение сознания, парезы конечностей, ослабление проприоцептивного расположения лап, тремор, дефицит других черепных нервов и т. д.), то это указывает на центральное поражение.

Также признается существование парадоксального вестибулярного синдрома, который может возникать при поражениях центральной вестибулярной системы. В этом случае отсутствует корреляция с классическими симптомами — патологическим наклоном головы, кружением и нистагмом. При этом животные могут кружить, имеют патологический наклон головы вправо и демонстрируют горизонтальный нистагм влево (все это указывает на поражение справа), тогда как сниженное или отсутствующее проприоцептивное расположение обеих передних лап и задней левой указывает на левостороннее поражение. Этот парадокс патофизиологически можно объяснить тем, что больные животные страдают от поражения, расположенного в углу между каудальной частью мозжечка и стволом головного мозга таким образом, что поражаются функции ствола головного мозга (отвечающие за проприоцептивное расположение лап), часть мозжечка, которая оказывает влияние на вестибулярную систему (клочково-узелковая доля), и/ или ее проводящие пути к стволу головного мозга (каудальная ножка мозжечка). Следует помнить, что исходящая из мозжечка импульсация, которая оказывает влияние на вестибулярную систему, почти всегда является тормозящей; если это тормозящее влияние выпадает на пораженной стороне, то эта сторона начинает обеспечивать парадоксальную более интенсивную импульсацию в головной мозг, что приводит к ошибочной интерпретации стороны как здоровой, обеспечивающей менее интенсивную импульсацию. При парадоксальном вестибулярном расстройстве патологический наклон головы и нистагм указывают на пораженную сторону ошибочно, а отсутствующие проприоцептивные рефлексы — точно. Диагностическая значимость парадоксального вестибулярного синдрома заключается в том, что он всегда вызывается поражением головного мозга. Дифференциально-диагностические признаки описываются в таблице 1.Как отмечалось выше, вертикальный нистагм неизменно и часто позиционный нистагм указывают на центральное поражение, тогда как горизонтальный или ротаторный нистагм не позволяют провести дифференциацию между периферическим или центральным поражением. Однако частота нистагма может помочь с локализацией поражения. Высокая частота (>66 колебаний в минуту) чаще наблюдается при поражениях периферической вестибулярной системы (3). Помните, что (как отмечалось выше) животное с двусторонним периферическим вестибулярным поражением может передвигаться без кружения и не будет демонстрировать физиологического нистагма или патологического положения головы, будут наблюдаться только атаксия и ищущие движения головой.

Рисунок 3. Бигль с вентральным косоглазием правого глаза, вызванным вестибулярным синдромом; косоглазие лучше всего наблюдается при разгибании шеи

Рисунок 4. Боксер с правосторонним периферическим вестибулярным синдромом. Обратите внимание на патологический наклон головы вправо, признаки правостороннего паралича лицевого нерва (опущенные губу и ухо) и расширенную глазную щель

Дифференциальная диагностика периферического вестибулярного поражения

Информация, представленная в предыдущем разделе, должна позволить ветеринарному врачу отличить периферическое поражение вестибулярной системы от центрального. В таблице 2 перечисляются наиболее часто встречаемые заболевания, требующие дифференциальной диагностики периферических и центральных причин вестибулярного синдрома. Все общепрактикующие ветеринарные врачи должны уметь диагностировать периферическое вестибулярное поражение. Будет полезным обсудить три наиболее частых причины периферического вестибулярного синдрома. Мнение автора заключается в том, что животные с центральным поражением всегда должны направляться к специалисту.

Таблица 1. Дифференциальная диагностика центрального (ствол головного мозга, мозжечок) и периферического (внутренне ухо) вестибулярного синдрома

| Признак | Периферический | Центральный |

| Поведение | Нормальное | Измененное |

| Сознание | Нормальное | Измененное |

| Нистагм | Горизонтальный или ротаторный | Горизонтальный, ротаторный или вертикальный |

| Частота нистагма | Выше | Ниже |

| Дефицит черепных нервов | Дефицит лицевого нерва Синдром Горнера | Множественный дефицит черепных нервов |

| Проприоцептивные рефлексы | Нормальные | Ослабленные |

| Двигательная функция | Нормальная | Парез, плегия |

| Парадоксальные симптомы | Не наблюдаются | Возможны |

| Вентральное/ вентролатеральное косоглазие |

Возможно | Возможно |

Таблица 2. Частые причины периферического и центрального вестибулярного синдрома, в порядке возрастания частоты

Периферический вестибулярный синдром

- Отит внутреннего уха

- Идиопатический вестибулярный синдром

- Гипотиреоз

- Травматическая перфорация барабанной перепонки с вторичным отитом среднего/ внутреннего уха

- Яды, например:

— дезинфектанты: хлоргексидин

— антибиотики: аминогликозиды, фторхинолоны

— тяжелые металлы

- Новообразования

- Черепно-мозговая травма с переломом пирамиды височной кости

- Врожденный вестибулярный синдром (акита-ину, бигль, кокер-спаниель, немецкая овчарка, доберман, тибетский терьер)

- Неврит преддверно-улиткового нерва

Центральный вестибулярный синдром

- Энцефалит (неинфекционные, инфекционный, распространение отита среднего/внутреннего уха на головной мозг);

- Инфаркт;

- Новообразование;

- Отравление (напр., метронидозолом);

- Черепно-мозговая травма (кровоизлияние, ушиб головноо мозга);

- Болезни накопления.

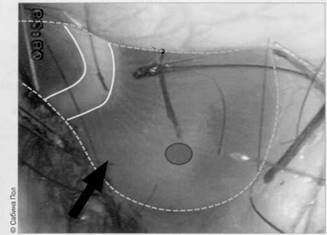

Рисунок 5. Внешний вид барабанной перепонки. Синяя точка обозначает место выполнения миринготомии. Прокол всегда должен производиться по каудальной стороне барабанной перепонки во избежание повреждения слуховых косточек; стрелка указывает на молоточек

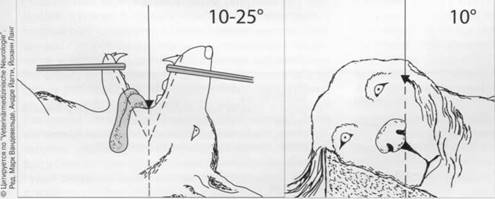

Рисунок 6. Укладка головы для рентгенографии барабанной полости.

(a) Проекция через открытую пасть для получения изображения барабанной полости (твердое небо располагается под углом 10-25″ к вертикально направленному пучку).

(b) Боковая косая проекция для получения изображения барабанной полости (голова располагается под углом 10″ к горизонтальной плоскости)

Отит внутреннего уха

Отит среднего/внутреннего уха является причиной периферического вестибулярного синдрома примерно в 50 % случаев (4). Сам по себе отит среднего уха не вызывает выпадения вестибулярных функций, однако анатомическая близость среднего и внутреннего уха означает, что отит среднего уха часто сопровождается отитом внутреннего. Поскольку возникновение отита внутреннего уха без вовлечения среднего уха является редкостью, то когда отит среднего уха возникает вместе с периферической вестибулярной недостаточностью, это указывает на то, что внутреннее ухо вовлечено в воспалительный процесс. Обратите внимание, что наличие также и отита наружного уха необязательно, поскольку инфекция может проникнуть в среднее и внутреннее ухо гематогенным путем или распространиться в средне ухо восходящим путем из глотки через евстахиеву трубу.

Кроме периферической вестибулярной недостаточности, при отите внутреннего/среднего уха возможно, как отмечалось выше, поражение двух других нервов: лицевого нерва, лежащего в стенке барабанной полости, и волокон симпатического нерва, проходящих через среднее ухо в глазницу. Поэтому отит среднего/внутреннего уха способен приводить к параличу лицевого нерва и синдрому Горнера. Другие черепные нервы не должны быть поражены.

Учитывая часто наблюдаемую причинную взаимосвязь между воспалением среднего и внутреннего уха, а также наружным отитом, диагноз периферического вестибулярного синдрома всегда должен рассматриваться как основание для отоскопии. При этом проверяют целостность и цвет барабанной перепонки. Если барабанную перепонку не видно из-за отделяемого или ушной серы, то ушной канал следует промывать теплым физиологическим раствором, пока барабанную перепонку не станет видно; моющие средства применять не следует. Если имеется подозрение, что среднее ухо инфицировано, например, барабанная перепонка имеет желтый цвет из-за гноя за ней, то следует выполнить миринготомию (пункция барабанной перепонки) (рисунок 5) с использованием иглы для спинномозговой пункции (0,7×75 мм), шприца и отоскопа; пункцию следует выполнять по каудальной стороне барабанной перепонки, чтобы избежать повреждения слуховых косточек. Если таким образом не удается получить отделяемое, то среднее ухо следует промыть 0,5 мл стерильного физиологического раствора, а жидкость аспирировать; любое отделяемое или промывочную жидкость следует подвергнуть цитологическому исследованию и посеву на бактерии.

Визуализирующие исследования являются эффективным диагностическим средством, а отит среднего/внутреннего уха часто удается выявить с помощью обычной рентгенографии, хотя для этого требуется тщательно и в правильной позиции уложить животное под общей анестезией (рисунок 6). Воспалительный экссудат может скрывать барабанную полость; также могут визуализироваться пролиферативные или деструктивные изменения в стенке барабанной полости (в виде утолщения или лизиса стенки) (рисунок 7). Может отмечаться минерализация наружного слухового прохода в результате хронического наружного отита. Нормальная рентгенологическая картина не исключает отита среднего/внутреннего уха, и в таких случаях может потребоваться применение визуализирующих исследований с поперечными срезами (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография).

Лечение отита среднего/внутреннего уха включает антибиотикотерапию продолжительностью, как минимум, шесть недель; в идеальной ситуации антибиотики назначают на основании результатов посева и исследования на чувствительность, хотя, если анализы недоступны, наиболее предпочтительными препаратами являются клиндамицин, цефалоспорины, потенцированные сульфаниламиды или фторхинолоны. В случае если животное не отвечает на терапию или у него наблюдается тяжелая симптоматика в дебюте заболевания, то часто требуется хирургическое вмешательство в виде остеотомии барабанной полости или интервенционной отоэндоскопии.

Рисунок 7. Рентгенограммы среднего уха на боковой косой проекции.

(a) Нормальная барабанная полость, заполненная воздухом, которая видна по тонкой рентгеноконтрастной линии (стрелки).

(b) Пораженная барабанная полость при отите внутреннего уха. Отмечается диффузное затенение барабанной полости

Идиопатический вестибулярный синдром

Острое вестибулярное расстройство, возникающее у пожилых собак, обычно в возрасте, как минимум, 10 лет. Клинические проявления связаны только с периферической вестибулярной системой и часто более заметны по сравнению с другими причинами вестибулярного поражения: экстремальная атаксия (иногда с неспособностью ходить), патологический наклон головы и горизонтальный или ротаторный нистагм. Диагноз устанавливается на основании общих сведений о животном, тщательного клинического осмотра и исключения других причин. Специфическое лечение отсутствует, но иногда (на основании сравнения с ситуацией у человека) можно рассмотреть внутривенное введение инфузионных растворов и таких препаратов, как например, пропентофиллин (который улучшает кровоток). Иногда могут потребоваться противорвотные препараты центрального действия (например, маропитант, прометазин), если животное не ест из-за рвоты. Как правило, симптоматика улучшается в течение нескольких дней: уменьшается интенсивность нистагма, что является первым признаком выздоровления, и хотя клиническая картина обычно разрешается в течение 3-4 недель, патологический наклон головы может сохраняться, несмотря на исчезновение всех других симптомов. Однако даже этот признак может разрешаться с течением времени, поскольку головной мозг будет пытаться компенсировать неправильное положение головы, вызванное повреждением вестибулярной системы.

Гипотиреоз

Опосредованные гипотиреозом вестибулярные расстройства поражают исключительно пожилых собак, однако общие признаки недостаточности щитовидной железы (вялость, ожирение, изменения шерсти, полидипсия) могут отсутствовать, а острый дебют вестибулярной симптоматики может быть единственным проявлением болезни. Несмотря на существование различных теорий, объясняющих связь между гипотиреозом и вестибулярным расстройством, в настоящее время не существует окончательного доказательства этиологии состояния в данной ситуации. Расстройство в целом носит периферический характер, хотя иногда может наблюдаться центральный синдром (5). В некоторых случаях вестибулярные признаки сочетаются с признаками недостаточности других отделов периферической нервной системы, например, парезами конечностей, параличом лицевого нерва и параличом гортани.

Диагноз устанавливается с помощью определения снижения уровня fT4 и повышения уровня ТТГ. В ветеринарии проба со стимуляцией ТТГ с использованием генно-произведенного человеческого ТТГ часто не выполняется из-за стоимости, однако в целом рассматривается как золотой стандарт диагностики и должна выполняться в сомнительных случаях. Клиническая картина часто улучшается при назначении гормонозаместительной терапии (левотироксин в дозе 20 мкг/кг каждые 12 ч; максимум 0,8 мг каждые 12 ч), а выздоровление часто происходит в течение нескольких дней от начала лечения, хотя для того, чтобы улучшение стало заметным, может потребоваться несколько дней или даже недель.

Литература

- DeLahunta A, Glass Е. Vestibular system: Special proprioception. In: Veterinary Neuroanatomy and Clinical Neurology, 3rlled. St. Louis: Saunders Elsevier, 2009;319-347.

- DeLahunta A, Glass E. Otitis media. In: Veterinary Neuroanatomy and Clinical Neurology, 3′» ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2009:147-151.

- Troxel MT, Drobatz KJ, Vite CH. Signs of neurological dysfunction in dogs with

- central versus peripheral vestibular disease. J Am VetMed Assoc 2005;227:570-574.

- Schunk KL, Averill DR. Peripheral vestibular syndrome in the dog: A review of 83 cases. JAm Vet Med Assoc 1983;182:1354-1357.

- Vitale CL, Olby NJ. Neurological dysfunction in hypothyroid, hyperlipidemic Labrador retrievers. J Vet Intern Med 2007;21:1316-1322.